世の中見渡すと、結構絵を描く方ってたくさんいますよね。

デジタルで作画する方、油絵の具を使う方、アクリル絵の具、水彩絵の具・・・。

描き方も道具も色々な種類や手段があふれかえっています。

ちなみに僕はアクリル絵の具を使って制作しています。

関連記事→岡部遼太郎 作品集 / RYOTARO OKABE Art Works

しかし、当然ですが歴史をさかのぼると昔はこれほど沢山の手段はありませんでした。

昔の西洋絵画の歴史の中で最も長く使われてきたのは「テンペラ」という技法だと思われます。テンペラ画というものですね。

今回の記事では「テンペラ画」について、

・どのように描かれるのか

・どんな作品が作られたのか

ということを解説していこうと思います。

テンペラ画に興味がある!知りたい!と言う方は是非この記事を参考にしてみて下さい!

目次

テンペラ画の歴史って?

このテンペラ画は紀元5世紀から6世紀のイコン画(宗教画)から15世紀くらいまで続いたんです。

今でこそ絵画作品などは個人がアーティスト、美術作家として作品を発表することが当たり前になっていますが、当時はそのような概念はありませんでした。

ひとつの宗教画(マリア様など)を複数人の僧侶が分担して、「修行の一環」として描いていたんですね。

あくまでも修行であり、個人として描いているわけではないので、サインなども明確にある訳ではないですし、ほとんどが「作者不明」の状態なわけです。

そして、現代に伝わっているテンペラ画を描いた芸術家はほとんどが、14世紀から15世紀に現れました。

例えば

・フラ・アンジェリコ ・ピエロ

・デラ・フランチェスカ

・フィリッポ・リッピ

などの画家です(彼らの作品は下で紹介しています)。

しかし15世紀半ばでテンペラ画は需要が無くなって、姿が見えなくなってしまいます。

これはなぜなのか・・

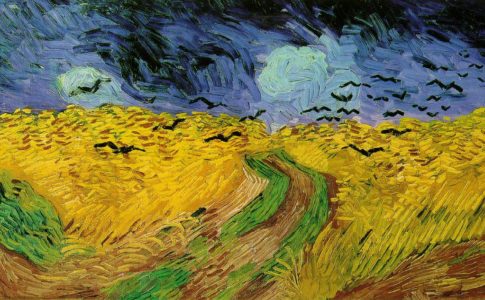

答えは「油彩画」の技術が急速に発展したから、です。

ファンエイクに始まり、ダヴィンチやラファエロなどの偉大な画家は今でも多くの人々に知られていますね。

油彩画の技術はよりリアルな陰影や物の存在感を描くことに特化していました。

乾燥が遅いので、ぼかしたりグラデーションを作ることで豊かな諧調を表現しやすくなったんですね。

また僕は、この時期に光学機器が発達したのではないかと思っています。

カメラの原型のようなものですね。

一般的にはフェルメールが「カメラオブスキュラ」という装置を使い、より写真のような映像的でリアルな表現を可能にしたとされています。

しかし、デイヴィット・ホックニーなどの著書によると、明らかにファンエイクなどの時代から光学機器が用いられて絵が描かれていた、と指摘されているんですね。

関連記事→79歳だけどipadでお絵かきする芸術家!デイヴィッド・ホックニー

こんなことから、テンペラ画から油彩画へと歴史が移り変わる過程で、多くの事が変化していったんだと僕は思っています。

巨匠達によるテンペラ画作品

ここではテンペラ画の歴史に名前を刻んだ巨匠達と、その作品をちょこっと解説してみようかと思います。

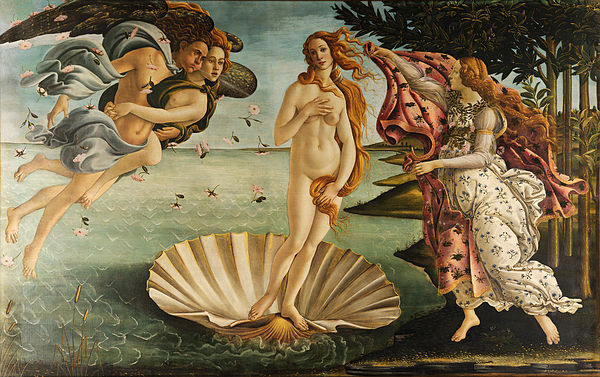

サンドロ・ボッティチェリ

サンドロ・ボッティチェリ(1445年3月1日? – 1510年5月17日)はイタリアのフィレンツェ出身の画家です。

ルネッサンス期に活躍し、多くの名画を残しました。

「ヴィーナスの誕生」なんかはかなり有名ですよね。

きっと一度は何かしらの教科書なんかで目にしたことがあるはずです。

フラ・アンジェリコ

フラ・アンジェリコ(1395年頃 – 1455年2月18日)はイタリアの初期ルネッサンスの画家です。

15世紀前半のフィレンツェの画家の中では、特に宗教的モチーフを描く才能に恵まれていました人物でした。

ジョルジョ・ヴァザーリという芸術家の列伝を書いた人物がいるのですが、彼はアンジェリコのことを、「まれに見る完璧な才能の持ち主」としていました。

いかに当時認められていたかが分かると思います。

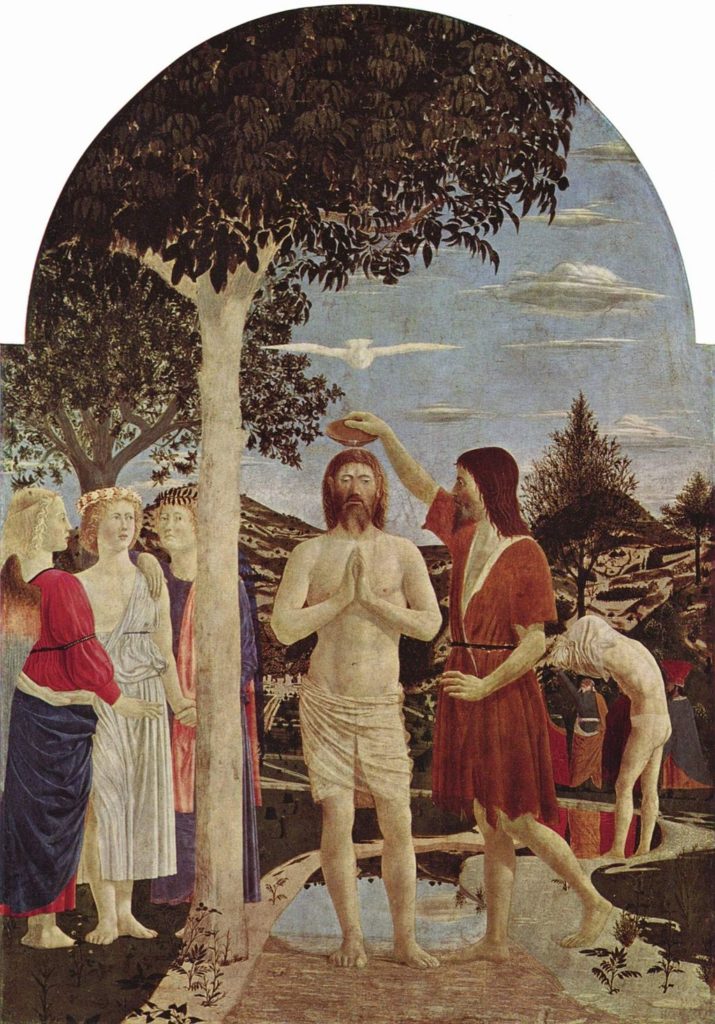

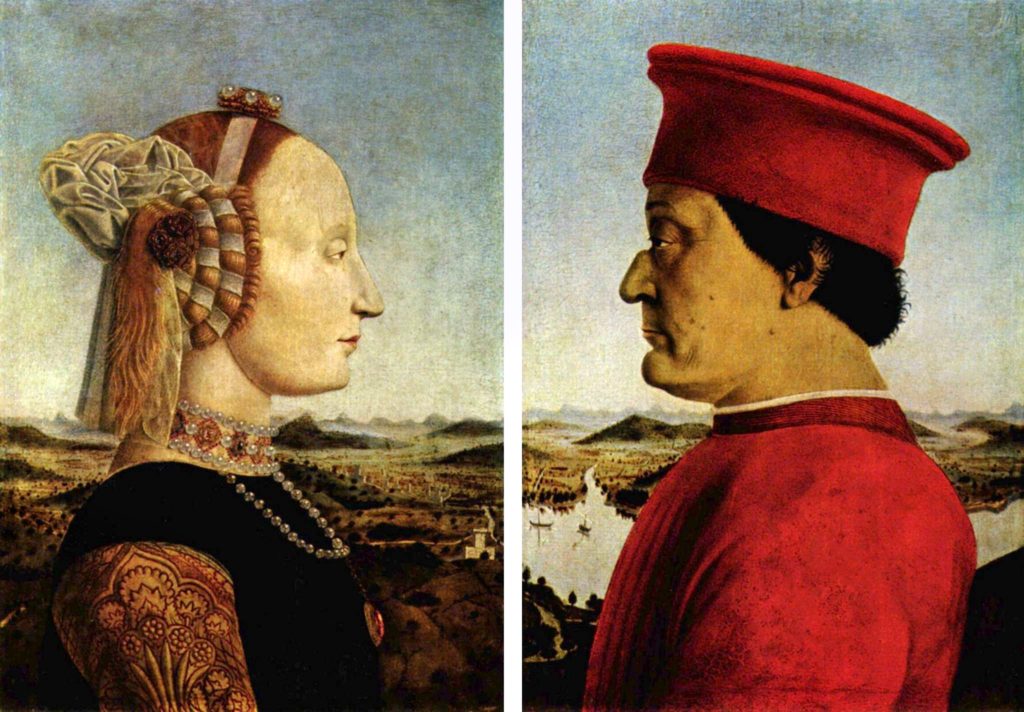

ピエロ・デラ・フランチェスカ

ピエロ・デラ・フランチェスカ(1412年 – 1492年10月12日)イタリアのルネサンス期に活躍した画家です。

数学や幾何学の研究を熱心に行った人物としても知られています。

『算術論』『遠近法論』『五正多面体論』という本を残しており、美術史の中でも最も初めにこういったことに関心を示した画家であると言われています。

フィリッポ・リッピ

フィリッポ・リッピ(1406年 – 1469年10月8日)はイタリアのルネサンス中期の画家です。

先ほど書いたボッティチェリの師匠でもありました。

本人は破天荒な性格で知られ、修道女と駆け落ちするなど、その人生も見ていると面白いです。

テンペラ画はどうやって描かれているの?

テンペラ画について解説してきましたが、「テンペラ画」とは何で、どうやって描かれているのかという話もしていきたいと思います。

まずテンペラ画というのは「テンペラ絵の具」という絵の具で描かれたものを指します(厳密にいうと乳化作用のある材料をバインダー(定着剤)として使用した絵の具)。

油彩画なら油絵の具。

アクリル絵の具ならアクリル画。

水彩絵の具なら水彩画。

テンペラ画はテンペラ絵の具。

ということです。

このテンペラ絵の具と言うのは大きく分けると以下の三種類に分けられます。

卵テンペラ

このタイプが最もオーソドックスなタイプです。

顔料に卵黄を混ぜて絵の具を作る手法です。

また場合によってはこれに油や水を混ぜることもあります。

・テンペラグラッサ(卵黄+油+顔料)

・混合技法メディウム(卵黄+油+水+顔料)

この三種類が主なテンペラ絵の具の作り方となっています。

カゼインテンペラ

カゼインというのは絵を描く際の目止め材やメディウムとして用いられる材料です。

主に牛乳やチーズに含まれるリンタンパクの一種です。

個人的に実際に使われているのを見たことはありませんね・・。

現代においてはかなりマイナーな方法かも、と言う感じです。

膠テンペラ

膠テンペラは膠を接着剤として顔料に混ぜて使うタイプです。

膠(にかわ)は動物の皮膚や骨から生成した接着剤の事です。

これもテンペラにはあまり使われません。

耐水性ではない上に、亀裂が入りやすいためです。

まとめ

今回の記事では「テンペラ画」がどういった絵の具を使って描かれるのか、どんな作品や歴史があるのかについて解説してみました。

かなり昔から使われていた絵の具で、現代においても人気がある技術だと思います。

学ぶ価値のあるジャンルだと思いますよ。

ではでは今回はこの辺で!

また別の記事でおあいしましょう!

スマホで学べる!描き方を1から全て教える絵画教室を紹介!

スマホで学べる!描き方を1から全て教える絵画教室を紹介! アクリル絵の具の使い方と描き方、塗り方を初心者にも優しく解説!

アクリル絵の具の使い方と描き方、塗り方を初心者にも優しく解説! アクリル絵の具やキャンバスはどこで買うべきなの?比較してみた!

アクリル絵の具やキャンバスはどこで買うべきなの?比較してみた! “絵が上手い人”の定義って?手段や目的別に考えると分かりやすい!

“絵が上手い人”の定義って?手段や目的別に考えると分かりやすい! アナログ絵が上手くなる方法!僕の上達法や考え方を3つ紹介!

アナログ絵が上手くなる方法!僕の上達法や考え方を3つ紹介! お得な大容量アクリル絵の具を買うならこれ!オススメのメーカー3選

お得な大容量アクリル絵の具を買うならこれ!オススメのメーカー3選 リキテックスのアクリル絵の具やメディウムをオススメする7つの理由

リキテックスのアクリル絵の具やメディウムをオススメする7つの理由 何に絵を描く?絵の具に合わせてキャンバス、紙、パネルを選ぼう!

何に絵を描く?絵の具に合わせてキャンバス、紙、パネルを選ぼう! 絵画やアナログ絵をデジタルデータで撮影、保管しよう!3つの方法!

絵画やアナログ絵をデジタルデータで撮影、保管しよう!3つの方法! [比較]アクリル絵の具と水彩絵の具の違いって?分かりやすい解説!

[比較]アクリル絵の具と水彩絵の具の違いって?分かりやすい解説! [アクリル絵の具]下地材とは?基本解説とおすすめメーカー紹介!

[アクリル絵の具]下地材とは?基本解説とおすすめメーカー紹介! アクリル絵の具を使えばアトリエは必要ない!?三つの理由!

アクリル絵の具を使えばアトリエは必要ない!?三つの理由!

✅電子書籍「絵の仕事で生活するためのロードマップガイド」

✅ビデオ講座「アクリル画技法無料講座」